吉岡 恵美子(京都精華大学芸術学部教員・副学長)

開幕後たった22日で入館者数が10万人を突破したと話題になっている東京・森美術館での「塩田千春展:魂がふるえる」(6月20日~10月27日)を夏季休暇中に見にいった人もいるでしょう。初期から最新作まで計113点の作品を集めた過去最大規模の個展です。

塩田さんは1992年から1996年まで京都精華大学美術学部(現・芸術学部)洋画コースで学んだ後、ドイツにわたり、現在はベルリンを拠点に現代美術の第一線で活躍しています。

私は2001年秋、当時29歳の若さで第1回横浜トリエンナーレに出品した塩田さんの作品に初めて出会いました。泥が付着した巨大なドレスの上から水が滴り落ちる展示に大きな衝撃を受けたのを覚えています。昨年は私が監修した本学創立50周年記念展「アスピレーションズ—8つの扉」に参加してもらいましたが、その過程で塩田さんは自身の学生時代や、最近まで闘病をされていたことについても語ってくれました。今回は、開幕前日の内覧会で展示を見てきたことについて、少し時間をおいた今、感じたこと、考えたことを皆さんと共有したいと思います。

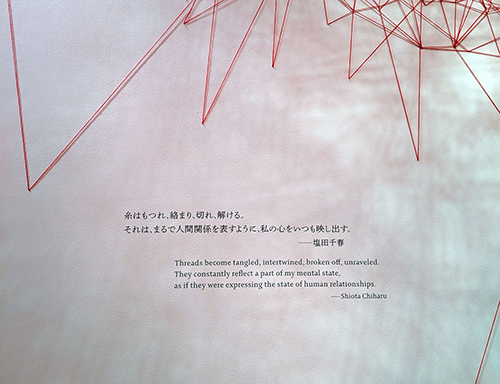

「糸はもつれ、絡まり、切れ、解ける。それは、まるで人間関係を表すように、私の心をいつも映し出す。」

塩田さんの言葉をくぐって展覧会に足を踏み入れると、最初に出迎えてくれるのは思いのほか小さいブロンズ彫刻《手の中に》と「手」をモチーフとしたいくつかのドローイングです。ブロンズの「手」が包み込んでいる抽象的な物体が、展覧会タイトルが示唆する「ふるえる魂」に見えてくるのは偶然ではないでしょう。その先に広がるのは、大量の赤い糸が鉄のフレームでできた舟から立ち昇り空間を埋め尽くすインスタレーション《不確かな旅》。2015年の第56回ヴェネツィア・ビエンナーレの日本館代表として彼女が発表した《掌の鍵》を思い起こさせる圧倒的な作品です。思い思いの方向を向く6艘の舟からは生命の気配のようなものが赤く染まって空へ舞い上がり、天井に広がる赤い雲へと繋がっているように感じられます。

私たちは、長いエスカレーターで展覧会会場に上がる際の吹き抜け空間で、白い毛糸で形作られた65艘の舟が浮く壮大なインスタレーション《どこへ向かって》の中を通過してきています。「白い舟」だけなら「あの世への旅立ち」を思わせるかもしれませんが、舟の合間に黒いロープを大量に垂らしたことで、これらの舟は、漠然とした不安と不安に抗う意志のはざまで揺れ動いているように見えます。それを踏まえて最初のセクションの《不確かな旅》を見ると、作品どうしが繋がり、物語が紡がれていくのがわかります。

現在の表現につながる転換点

一転して壁が黒く塗られた次の空間は、京都精華大学関係者であれば特に興味深いセクションです。ここには、塩田さんが洋画コース1年生の自由課題で悩みに悩んで制作した抽象画が展示されました。それ自体かなりの力作であるものの、塩田さんにとっては絵画を描くことの限界を認識した作品であり、それ以後は油絵を描くことを辞めたというのですから、重要な模索の時期を象徴するものといえます。その隣には、彼女が「描けない」ジレンマを乗り越えるきっかけとなったオーストリア交換留学中の作品が続きます。赤いエナメル塗料を頭からかぶって自ら絵画になるという、初めての身体表現を記録した写真です。さらに、本学の校舎で自らヌードとなり、赤い毛糸や針金、厚紙などと絡まりながら行ったパフォーマンス/インスタレーション《DNAからDNAへ》は、現在の作品の代名詞ともいえる「糸」を用いた最初の作品となりました。

本学卒業後、ハンブルク造形美術大学で行ったパフォーマンス/インスタレーションの写真、ブラウンシュヴァイク大学でマリーナ・アブラモヴィッチの指導のもと行ったパフォーマンス作品の写真(ともに1997年)も注目です。塩田さんが20代後半のこの時期は、アブラモヴィッチの影響だけでなく、キューバ出身のアナ・メンディエータ(特に「シルエット・シリーズ」)と共鳴する点を感じます。本展図録によると、彼女がドイツに渡る前に東京の画廊でメンディエータの作品と初めて出会ったということです。(※1)

「身体とは」「死とは」

濃密な過去作品やインスタレーションを通過したところで、会場で唯一、自然光が差し込む小空間に出ます。窓ガラスに近い部分には、塩田さんが集めてきた古い人形や人形用の家具、小瓶などが糸で繋がった《小さな記憶をつなげて》が、眼下に広がる都市風景とは対照的にひっそりと佇んでいます。多くの来場者はそれらを見て「可愛い」と声に出し、写真を撮っていきますが、その手前に配置された赤い牛革とブロンズによるもう一つの作品《外在化された身体》は、概ね皆スルーして通り過ぎていきます。後者があまりに生々しく、痛みに溢れていることが直感的に分かるからでしょう。本作は、塩田さんが癌の治療を受ける中、心と身体がバラバラになってしまうと感じた経験から作られたものなのです。(※2)

塩田さんはこの展覧会の準備期間中の多くの時間を癌の治療に費やさざるを得ませんでした。展覧会のオファーを受けた翌日に癌の再発が発見され、手術と抗がん剤治療を経験し死を間近に感じながら、作品をひたすら作り展覧会を準備してきたのです。「身体とは」「心とは」「死とは」を何度も考える中、最後に突き当たったのが「魂の問題」だったと塩田さんは語ります。(※3)

黒い糸と不在の空間

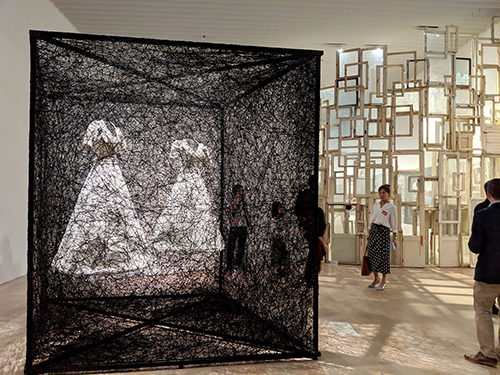

塩田さんのこれまでのインスタレーションの中でも死や破壊の影が漂う作品のひとつが、今回、美術館の展示空間にあわせて再制作された《静けさのなかで》です。一台の焼けたピアノとそれを囲む何十脚もの椅子を黒い糸が幾重にも取り囲み、黒の濃淡を持つ靄の中を歩く感覚を覚えました。立つ位置や照明の当たり方によって、それまで抽象的に見えていた線が物質的な存在感・質量を伴う身体的な線へと変容していきます。

黒い糸で何かを包み込んで空間を構築する作品といえば、昨年、本学のギャラリーフロールで開催した「アスピレーションズ:8つの扉」に出品された、一組の古い婚礼衣装が黒糸の空間に浮く《存在の状態》を記憶している方も多いでしょう。今回の個展には、白いドレスを用いた《時空の反射》も含まれています。ドレスが2着あるように見えますが、うち1着は中に仕込まれた鏡に反射したもの。空っぽで宙に浮くドレス自体、「不在感」を象徴しますが、ここではさらに鏡に映る虚像がその感覚を強めます。この作品の背後には、旧東ベルリンで彼女が集めてきた古い木製の窓を塔のフォルムに高く組み上げたインスタレーション《内と外》が展示されました。しかし、展示室の高さ的にも《時空の反射》との距離的にも、スペースが十分でなかったことは少し残念でした。

記憶の行方

本展の後半最後の大型インスタレーションは、440個の使い古されたスーツケースが吊り下げられた《集積-目的地を求めて》です。スーツケース一つ一つがモーターによってブルブルと不安定に震えています。人によって、それらを難民や移民の移動と結びつけたり、ナチスドイツの収容所に送られたユダヤ人の旅行鞄をイメージしたりするかもしれません。作家は過去に古いスーツケースを用いた作品に関し、「スーツケース自体がホームに見えた」と語りました。(※4)窓枠でも鞄でも靴でも、彼女がしばしば用いる使い込まれたモノたちは、各々が個別の記憶・背景を背負いつつも、それ自体、枠であり箱であり覆いであって、中身を失った「殻」にすぎません。主が不在のまま記憶はどこへ向かうのでしょうか。塩田さんの作品の特徴としてしばしば使われる言葉「不在の中の存在」が示唆するように、圧倒的な「不在」が逆に「存在」を問い、それを浮かび上がらせるのです。

「現代美術」と塩田千春という作家

展覧会の最後を飾る《魂について》は、「魂ってなんだろう?」という塩田さんの質問に小学生たちが思い思いの言葉で答える映像です。魂はあるのか、そしてそれはどんなものかについての自由でユニークな言葉の連続に惹きつけられます。作品自体の価値は完全に別にして、展示構成の視点からすると、本展を子どもたちの言葉で締めくくる方法には、テレビ番組でありがちな「演出」に捉えられてしまう危険性があったと考えます。そもそも本展の「魂がふるえる」という、初めから感情を揺さぶる直球のタイトルも含めて、現代美術展の中では塩田さんの選択は必ずしもメジャーではないと感じます。それはなぜでしょうか。

まず、現代美術という枠組みで展示することは、ある意味、男性的な手法・戦略に立脚する場合が多いといえます(あくまでも傾向として)。現代社会の問題や諸現象を見渡し、その中から抽出した要素を尖ったメッセージとして放つことを重視します。現代美術界での評価基軸を意識し、時に感傷的で泥臭い部分をそぎ落とし、分かりやすすぎる要素をあえて除外する意識が働きます。塩田さんの制作と展示は厳密で妥協がありませんし、「作品を作るときは性別もなく、できれば国籍もなくしたい」(※5) と客観性を強調します。しかし、女性であり母親であり作家である一人の人間として、出産、流産、卵巣癌といった女性の身体に基づく経験は、横にどけて何事もないように表現活動を行えるほど軽いものではないでしょう。最終的に作品は彼女の「個」を離れて普遍性に行き着きますが、自身にとって真に必然的なことからしか作品は生まれません。身体から発する痛みや不安、自己と他者の存在を巡る想い、胸を打つ子どもたちの言葉、人の情緒・生死と切り離せない「魂」などのキーワードが現代美術の主要な文脈や文法からずれたとしても臆することはないのです。現代美術展の枠組みとジェンダーの関係については現在、様々な議論(※6)が起きているのでぜひ考えてみてほしいと思います。

作品を観ること

最後になりますが、森美術館はぐるりと1周して最初の地点に戻ってくる回廊状の造りになっています。人は大抵、一方通行で進んでいくため、本展も順路を想定し、来場者が物語を読み進めていくように展示が決定されているはずです。今回、最後の部屋まで見た私は、もう一度逆さまに順路を辿って作品を見るということをしてみました。つまり、魂についての子供たちの言葉を聞くところから始まり、スーツケースが揺れる下を通って、赤い糸と舟の《不確かな旅》に出会い、最後にブロンズの《手の中に》に小さく包まれるという体験です。塩田さんはいくつかの主要なモチーフや素材に何度も何度も立ち戻り、過去と現在とを往還しながら作品を展開しています。一つの直線上には作品を並べて落とし込むことはそもそも難しいことから、今回、順序にとらわれず作品を鑑賞することを試してみたのです。これが推奨されるかどうかわかりませんが、塩田さんの作品世界との向き合い方は、彼女の表現と同様、自由であると思っています。

【展覧会概要】

会期:2019年6月20日~10月27日

会場:森美術館

住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

電話番号:03-5777-8600

開館時間:10:00~22:00(火 〜17:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:会期中無休

料金:一般 1800円 / 65歳以上 1500円 / 高校・大学生 1200円 / 4歳~中学生 600円

【展覧会URL】

吉岡 恵美子(京都精華大学芸術学部教員・副学長)

国際基督教大学教養学部卒業。カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校人文学部修士課程修了。2014年まで金沢21世紀美術館でキュレーターとして勤務。企画した主な展覧会は「Alternative Paradise ~もうひとつの楽園」(2005~06)、「我が文明:グレイソン・ペリー」(2007)、「高嶺格:Good House, Nice Body」(2010~11)、「内臓感覚—遠クテ近イ生ノ声」(2013)、「知らない都市—INSIDE OUT」(2015)、「本の空間—ざわめきのたび」(2015~16)、「亡霊—捉えられない何か」(2016)、「アスピレーションズー8つの扉」(2018)など。大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 枯木又プロジェクト(2015、18)、瀬戸内国際芸術祭高見島プロジェクト(2016)の企画協力をつとめる。美術館連絡協議会カタログ論文賞「優秀論文賞」受賞(2007)。新聞雑誌等への展覧会レビュー執筆等、批評活動も行う。

(※1)片岡真実「死=生の根源を問う-塩田千春の宇宙観」『塩田千春展:魂がふるえる』、美術出版社、p16

(※2)前掲書、p14

(※3)「塩田千春インタビュー 聞き手:河合純枝」『美術手帖』、美術出版社、2019年8月号、p41

(※4)「塩田千春インタビュー 聞き手:大舘奈津子」『ART iT』、2010年9月10日

(※5)塩田千春「創造者として世界を見るとき-岡田利規と塩田千春の往復書簡」『Inner Voices』、ACCESS、2011年、p102

(※6)一例:「現代美術界の性差の原因と、これからの美術館について。藪前知子インタビューシリーズ:ジェンダーフリーは可能か?」『ウェブ版美術手帖』、6月20日、https://bijutsutecho.com/magazine/series/s21/19994